„Good evening from New York City. I’m Dan Rydell alongside Casey McCall. You’re watching Sports Night on CSC, so stick around.“

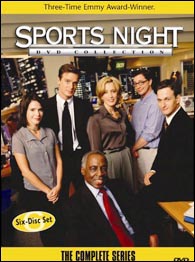

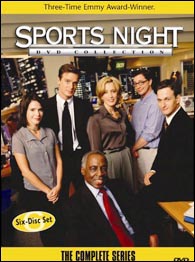

Schon seit mehreren Jahren stand die Serie „Sports Night“ auf meiner „To Buy“ Liste — es hat lange gedauert, bis sie endlich an der Reihe war – für umgerechnet 30 Euro war es aber eine durch und durch lohnenswerte Anschaffung.

Die Serie

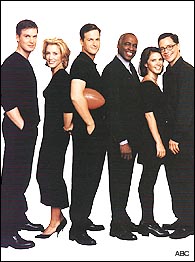

Casey McCall (Peter Krause, „Six Feet Under“) und Dan Rydell (Josh Charles, „Dead Poets Society“) sind die Sprecher („Anchors“) der Spät-Abend Sportnachrichtensendung „Sports Night“ auf dem fiktiven TV-Network CSC. Doch wie in jeder aufwändigen TV-Sendung sind die „Frontmänner“ Casey und Dan nur ein Teil eines großen Produktionsstabs, der jeden Tag aus den aktuellen Sportereignissen die wichtigsten Meldungen herausfiltert, recherchiert und in einer einstündigen Show aufbereitet.

Casey McCall (Peter Krause, „Six Feet Under“) und Dan Rydell (Josh Charles, „Dead Poets Society“) sind die Sprecher („Anchors“) der Spät-Abend Sportnachrichtensendung „Sports Night“ auf dem fiktiven TV-Network CSC. Doch wie in jeder aufwändigen TV-Sendung sind die „Frontmänner“ Casey und Dan nur ein Teil eines großen Produktionsstabs, der jeden Tag aus den aktuellen Sportereignissen die wichtigsten Meldungen herausfiltert, recherchiert und in einer einstündigen Show aufbereitet.

Produziert wird die „Show in der Show“ von Isaac Jaffe (Robert Guillaume), Dana Whitaker (Felicity Huffman, „Desperate Housewives“), ihrer jungen Assistentin Natalie Hurley (Sabrina Lloyd, „Sliders“, „Ed“). Gerade neu ins Team gekommen ist der Sportexperte (und Geek) Jeremy Goodwin (Joshua Malina, „West Wing“).

Die Serie orientiert sich stark an real existierenden Sportsendungen auf entsprechenden Spartenkanälen, beispielsweise „SportsCenter“ auf ESPN — in Deutschland am ehesten vergleichbar mit Nachrichtensendungen im DSF. Autor Aaron Sorkin nahm bei ESPN auch seine Inspiration zum Konzept der Serie. Doch in der Serie „Sports Night“ geht es weniger um Sport, sondern um den Blick hinter die Kulissen einer TV-Sendung. Ähnlich wie „West Wing“ einen Blick hinter die Kulissen des Weissen Haus wirft, so ist „Sports Night“ eine spannende und abwechslungsreiche Studie der Welt einer Nachrichtensendung. Es gibt natürlich Spannungen und Romanzen zwischen den Mitarbeitern, Konflikte mit der Konzernleitung und persönliche Krisen der Charaktere.

Faszinierend sind die Überschneidungen zwischen Realität und Fiktion. Als in einer Storyline das Network CSC bessere Quoten von der Nachrichtensendung fordert, wird ein externer Berater eingestellt, um die Quoten zu heben. William H. Macy spielt diesen Berater — und die Verpflichtung von Macy als Gaststar hatte nur einen Grund: Die Quoten von „Sports Night“ zu heben, die von ABC bemängelt wurden. Als einer der Hauptdarsteller schwer erkrankt, wird die Erkrankung auch als Storyline in die Serie eingebaut. Und als gegen Ende der zweiten Staffel ABC mit der Absetzung droht, kämpft auch die „Show in der Show“ ums Überleben.

„Sports Night“ ist keine Sitcom im klassischen Sinne. Auch wenn die Serie ein Halbstundenformat ist (also 21 Minuten Nettolaufzeit), so ist sie doch eher ein Drama mit einer gesunden Portion Humor. Die Show packt schon in der ersten Season zahlreiche ernste Themen wie sexuelle Belästigung, Drogenmissbrauch und Depressionen auf — ohne jedoch in die typischen „This is a very special episode“-Klischees zu verfallen. Autor Aaron Sorkin („The West Wing“) rammt in die zur Verfügung stehenden 21 Minuten einer Episode die Handlung von so manchem Full-Hour Drama. Extrem schnelle, sehr ausgefeilte Dialoge und rasante Kamerafahrten, die später in „West Wing“ perfektioniert werden sollten, erleben in „Sports Night“ ihre erste Bewährungsprobe. Aaron Sorkin schrieb 40 der insgesamt 45 Episoden der Serie — alleine das ist schon ein Zeichen der immensen Begeisterung und des Aufwandes, den Sorkin für seine Projekte investiert. Er liebt den Klang von Sprache — auch wenn manche Dialoge auf den ersten Blick (oder besser beim ersten Hinhören) recht profan erscheinen, merkt man beim genaueren Hinhören, wie gerne Sorkin mit der Sprache spielt und insbesondere bei Dialogen mit einem schnellen Schlagabtausch seine Berufung gefunden hat.

Interressant wird „Sports Night“ auch durch die sorgfältig entwickelten Charaktere, sie haben alle Ecken und Kanten, sie sind glaubwürdig und realitätsnah. Besonders die Beziehung zwischen Natalie und Jeremy hilft der Show immer wieder auf die Sprünge, wenn sie mal droht, eintönig zu werden.

Interressant wird „Sports Night“ auch durch die sorgfältig entwickelten Charaktere, sie haben alle Ecken und Kanten, sie sind glaubwürdig und realitätsnah. Besonders die Beziehung zwischen Natalie und Jeremy hilft der Show immer wieder auf die Sprünge, wenn sie mal droht, eintönig zu werden.

Besonders gut feststellbar auf den DVDs ist die zunehmende Unterdrückung des Publikum-Lachens in den ersten Episoden. Die erste Hälfte der Serie wurde noch vor Publikum aufgezeichnet, da ABC die Serie als Sitcom betrachtete und zu einer Sitcom gehörten nach ABCs strengem Weltbild nun mal Lacher. Doch im Verlauf der ersten Staffel verschwinden die Lacher im Off vollständig — schon in der ersten Episode scheint es mir so, als wären manche Lacher nachträglich beim Sound Editing herausgefiltert worden.

Das Highlight der Show — die schnellen Dialoge — sind gleichzeitig auch der schwerste Brocken, den der Durchschnitts-Zuschauer zu schlucken hat. Vor allem deutschsprachige Zuschauer, die im Englischen noch nicht so ganz fit sind, sollten vielleicht lieber mal mit „Gilmore Girls“ DVDs „trainieren“. Zudem kommt eine Menge Fachsprache aus dem Bereich des Sports (vor allem natürlich Baseball und Football sowie ein bisschen Socc– err, Fußball) und TV-Produktions-Lingo. Wenn da plötzlich jemand davon spricht, dass er „20 zu wenig in den 30ern“ hat, dann muss man als unbedarfter Zuschauer etwas grübeln bis man darauf kommt, dass hier die Rede davon ist, dass im 3. Sendeblock 20 Sekunden zu wenig Sendematerial vorliegt und die Moderatoren die Zeit durch Improvisationen überbrücken sollen. Nach ein paar Episoden hat man aber den Dreh ‚raus und fühlt sich nun wie ein echter „News-Insider“, der genau über die Produktionsgepflogenheiten von amerikanischen TV-Newssendungen informiert ist — ähnlich wie man nach ein paar Episoden „West Wing“ glaubt, selbst mal ein Pratikum im Weissen Haus absolviert zu haben. Sport-termini wie „Three for three with two RBIs, two walks and a stolen base“ nimmt man als deutscher Baseball-Banause am Besten einfach regungslos hin und hofft, dass keiner der eventuellen anwesenden Mit-Zuschauer(innen) nach dem genauen Sinn fragt. Aber während einer Sorkin-Serie zu reden, verbietet sich eh, oder!? 😉

Die Serie ist ein gefundenes Fressen für eingefleischte Serienjunkies: Es gibt reihenweise Gaststars, die frisches Futter für die nächste Runde von „Six Degrees of Kevin Bacon“ liefern. Da wäre neben den Hauptdarstellern beispielsweise die Jodie-Foster-Doppelgängerin und Eye-Candy Teri Polo („I’m With Her“), Ted McGinley („Married With… Children“) , William H. Macy (übrigens auch Ehemann von Hauptdarstellerin Felicity Huffman), Yeardley Smith („Herman’s Head“), Lisa Edelstein („Relativity“, „House“) , Janel Moloney („West Wing“) und meine geliebte Allzweckwaffe Paula Marshall („Snoops“).

Die Serie ist ein gefundenes Fressen für eingefleischte Serienjunkies: Es gibt reihenweise Gaststars, die frisches Futter für die nächste Runde von „Six Degrees of Kevin Bacon“ liefern. Da wäre neben den Hauptdarstellern beispielsweise die Jodie-Foster-Doppelgängerin und Eye-Candy Teri Polo („I’m With Her“), Ted McGinley („Married With… Children“) , William H. Macy (übrigens auch Ehemann von Hauptdarstellerin Felicity Huffman), Yeardley Smith („Herman’s Head“), Lisa Edelstein („Relativity“, „House“) , Janel Moloney („West Wing“) und meine geliebte Allzweckwaffe Paula Marshall („Snoops“).

Die Sendegeschichte von „Sports Night“ ist schnell erzählt — es ist die altbekannte Geschichte einer Serie, die bei den „Powers That Be“ eines Networks keine Freunde findet und/oder nicht verstanden wird. Man schiebt die Show so lange im Sendeschema hin- und her, bis die Quoten endgültig im Keller sind, und egal was die TV-Kritiker schreiben — der Grund für die Absetzung ist schnell gefunden. Bei „Sports Night“ dauerte es zwei Jahre, bis ABC im Jahr 2000 den Stecker zog. Die Produzenten hatten dann noch Angebote von Showtime und HBO, um die Serie auf den PayTV-Sendern fortzuführen, doch Autor Aaron Sorkin konnte deren Wünsche nicht mit seinem durch „West Wing“ knappen Zeitplan vereinbaren und so wurde „Sports Night“ zu Grabe getragen.

Seit der Absetzung von „Sports Night“ und seinem immensen Ruhm durch „West Wing“ (die Hintergründe seines umstrittenen Abgangs aus dem WW-Produktionsteam ist bis heute noch nicht ganz geklärt) musste Sorkin jedoch auch viele Tiefpunkte in seinem Leben meistern – seine Ehe zerbrach und seine Drogen- und Alkoholsucht wurde zu einem so ernsten Problem, dass er sich im Jahre 2001 in eine Klinik zum Drogenentzug begeben musste. Doch er ist wieder zurück – er arbeitet an neuen Projekten (u.a. der Film „The Farnsworth Invention“) und soll angeblich für die 2005/06 Season auch eine neue TV-Serie für HBO vorbereiten.

„Sports Night“ wurde produziert von Aaron Sorkin, Thomas Schlamme und Ron Howard. Die Serie lief von September 1998 bis Mai 2000 auf ABC. Die Serie lief bisher noch nicht im deutschen Fernsehen.

Die DVDs

„Sports Night“ war einer der ersten „Versuchsballons“ von Buena Vista Home Entertainment (BVHE) auf dem „TVonDVD“-Sektor. Gemeinsam mit den ersten Staffeln von „Once and Again“ und „Felicity“ warf BVHE Ende 2002 alle 45 Episoden der Serie „Sports Night“ auf den Markt. BVHE traute seinen DVD-Releases wohl selbst nicht sonderlich viel zu und verzichtete auf jegliche Extras – auf den sechs DVDs finden sich nur die 45 Episoden mit englischen Untertiteln – sonst rein gar nichts. Die Episoden sind nicht in Kapitel unterteilt — sondern die Episoden selbst stellen die Kapitel dar. Das tut dem Genuß aber keinen Abbruch – im Gegenteil, da immer gleich die nächste Episode auf die vorangehende folgt (die DVDs springen nicht zurück auf das Zwischenmenu wie beispw. den „Once and Again“ Sets), kommt man nur schwer vom Bildschirm weg. Dennoch ist es ärgerlich, dass man innerhalb der Episoden somit nicht von Akt zu Akt springen kann.

Ton und Bild sind durchaus zufriedenstellend – mit bis zu 8 Fullscreen-Episoden pro Dual-Layer Disc sind aber kleine Artefakte in schnellen Szenen unvermeidbar — aber da muss man schon sehr genau hinsehen, um diese festzustellen. Für ein Sitcom-Format aus der Pre-HDTV Zeit dürfte das für keinen Zuschauer störend sein. Der Ton ist ein neutraler 2.0 Stereo Mix, ohne „bells and whistles“ – aber erfüllt voll seinen Zweck – man hört die Dialoge perfekt – was will man mehr von einer solch dialoglastigen Serie?

Ton und Bild sind durchaus zufriedenstellend – mit bis zu 8 Fullscreen-Episoden pro Dual-Layer Disc sind aber kleine Artefakte in schnellen Szenen unvermeidbar — aber da muss man schon sehr genau hinsehen, um diese festzustellen. Für ein Sitcom-Format aus der Pre-HDTV Zeit dürfte das für keinen Zuschauer störend sein. Der Ton ist ein neutraler 2.0 Stereo Mix, ohne „bells and whistles“ – aber erfüllt voll seinen Zweck – man hört die Dialoge perfekt – was will man mehr von einer solch dialoglastigen Serie?

Extras – das ist der wunde Punkt des Sets. Drei Emmys hat die Show in den zwei Jahren eingeheimst und deutlich mehr Nominierungen. Doch Disney wollte trotz des Renommes der Show ganz offensichtlich sparen – so ging es „Sports Night“ ebenso wie „Once and Again“ und „Felicity“ – keine commentary tracks, keine deleted scenes, nicht mal die üblichen Biographien-Texttafeln. Dabei wären doch gerade bei dieser Serie Kommentare von Autor Aaron Sorkin ein wertvoller Blick hinter die Kulissen.

Fazit

Man muss kein Sportfreund sein, um diese Serie zu lieben. Für Fans von qualitativ-hochwertigen, anspruchsvoll geschriebenen Serien mit schnellen Dialogen und dem gewissen Etwas an Humor ist dieses Set ein Pflichtkauf — auch wenn Extras fehlen, denn die Serie spricht für sich. Insbesondere „West Wing“ Fans kommen auf ihre Kosten. Man sollte aber einigermassen fit im „Englisch-Hörverstehen“ sein — oder eben die englischen Untertitel nutzen. Achtung, Suchtgefahr.

Wertung

Serie: 9.5/10

DVD: 5/10

Links

„Sports Night“ auf tvTome

Interview mit Aaron Sorkin auf comedycentral.com (Achtung: Leichte Spoiler)

Sports Night: Reel-Life vs. Real Life auf espn.com (Achtung: Spoiler)

Deleted Scenes des Serienfinales (Logisch, Spoiler)

Transcripts vieler Episoden

Aaron Sorkin Yahoogroup

Diskutiert im Forum über „Sports Night“ und Aaron Sorkin!

„We’re out.“

„Hex“ spielt in einem britischen Internat, weit draussen auf dem Land. Das Internat ist in einem alt-ehrwürdigen Schloss untergebracht, um das sich einige geheimnisvolle Erzählungen ranken. Auch die schüchterne und unbeliebte Cassandra „Cassie“ Hughes (Christina Cole, auf dem Foto zweite von links) geht hier zur Schule. Ihren Vater kennt sie nicht, ihre Mutter ist in einer psychiatrischen Anstalt. Eines Tages findet sie eine seltsame Vase und kurz darauf entwickelt sie ungewöhnliche Kräfte. Cassie entdeckt Parallelen zwischen sich und einem Mädchen, das vor einigen Jahrhunderten ebenfalls in diesem Schloß lebte und auf mysteriöse Weise ums Leben kam. Wenig später wird sie von dem auferstandenen Dämon Azazeal (Michael Fassbender) bedroht und ihr wird klar, dass sie Teil einer unheilvollen Prophezeiung ist, durch die nicht nur ihr Leben in größter Gefahr ist.

„Hex“ spielt in einem britischen Internat, weit draussen auf dem Land. Das Internat ist in einem alt-ehrwürdigen Schloss untergebracht, um das sich einige geheimnisvolle Erzählungen ranken. Auch die schüchterne und unbeliebte Cassandra „Cassie“ Hughes (Christina Cole, auf dem Foto zweite von links) geht hier zur Schule. Ihren Vater kennt sie nicht, ihre Mutter ist in einer psychiatrischen Anstalt. Eines Tages findet sie eine seltsame Vase und kurz darauf entwickelt sie ungewöhnliche Kräfte. Cassie entdeckt Parallelen zwischen sich und einem Mädchen, das vor einigen Jahrhunderten ebenfalls in diesem Schloß lebte und auf mysteriöse Weise ums Leben kam. Wenig später wird sie von dem auferstandenen Dämon Azazeal (Michael Fassbender) bedroht und ihr wird klar, dass sie Teil einer unheilvollen Prophezeiung ist, durch die nicht nur ihr Leben in größter Gefahr ist.

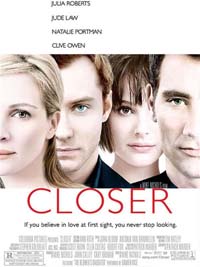

Der Spielfilm ist so ziemlich das Gegenteil von „Garden State“. War „Garden State“ eine schöne, einfühlsame Liebesgeschichte, so ist „Closer“ fast schon eine Art Anti-Liebesgeschichte — und das obwohl die Hauptakteure doch vermeintlich ständig verliebt sind. Aber mit „Liebe“ ziehen hier Lügen, Betrug und Brutalität einher.

Der Spielfilm ist so ziemlich das Gegenteil von „Garden State“. War „Garden State“ eine schöne, einfühlsame Liebesgeschichte, so ist „Closer“ fast schon eine Art Anti-Liebesgeschichte — und das obwohl die Hauptakteure doch vermeintlich ständig verliebt sind. Aber mit „Liebe“ ziehen hier Lügen, Betrug und Brutalität einher. Natalie Portmans schauspielerische Leistung ist atemberaubend. Die Transformationen, die sie über den Verlauf der 100 Minuten und teilweise innerhalb einzelner Szenen durchmacht, sind Welten von ihrer „Star Wars“ Performance entfernt (no pun intended). Zwar hat man auch hier immer mal wieder Probleme zu glauben, dass das nicht mehr die 13jährige aus „Léon“ ist (weil sie auch mit 23 wirklich immer noch verflucht jung aussieht), insbesondere wenn die aufgeladenen Strip-Szenen über die Leinwand flimmern, rappelt man sich unwillkürlich etwas irritiert im Kinosessel auf.

Natalie Portmans schauspielerische Leistung ist atemberaubend. Die Transformationen, die sie über den Verlauf der 100 Minuten und teilweise innerhalb einzelner Szenen durchmacht, sind Welten von ihrer „Star Wars“ Performance entfernt (no pun intended). Zwar hat man auch hier immer mal wieder Probleme zu glauben, dass das nicht mehr die 13jährige aus „Léon“ ist (weil sie auch mit 23 wirklich immer noch verflucht jung aussieht), insbesondere wenn die aufgeladenen Strip-Szenen über die Leinwand flimmern, rappelt man sich unwillkürlich etwas irritiert im Kinosessel auf. Wer hatte in jungen Jahren nicht schon mal eine Idee für einen eigenen Spielfilm — vielleicht sogar schon mal ein rohes Drehbuch zu Papier gebracht, im Geiste Hauptdarsteller selektiert und den passenden Soundtrack dazu ausgesucht? In der Regel verstauben solche Phantasien aber in der Schublade mit der Aufschrift „Jugendträume“. Nicht so im Falle von Zach Braff (Jahrgang 1975). Er studierte Film an der Northwestern University, wirkte in einigen Spielfilmen in Nebenrollen mit und ergatterte schliesslich die Hauptrolle in der NBC Sitcom „Scrubs“, die sein Leben nachhaltig veränderte. Und auch er hatte bereits im College eben diese eine Idee zu einem Spielfilm, samt eines Erstentwurfs eines Drehbuchs, eine Liste von gewünschten Darstellern und eine genaue Vorstellung für einen Soundtrack.

Wer hatte in jungen Jahren nicht schon mal eine Idee für einen eigenen Spielfilm — vielleicht sogar schon mal ein rohes Drehbuch zu Papier gebracht, im Geiste Hauptdarsteller selektiert und den passenden Soundtrack dazu ausgesucht? In der Regel verstauben solche Phantasien aber in der Schublade mit der Aufschrift „Jugendträume“. Nicht so im Falle von Zach Braff (Jahrgang 1975). Er studierte Film an der Northwestern University, wirkte in einigen Spielfilmen in Nebenrollen mit und ergatterte schliesslich die Hauptrolle in der NBC Sitcom „Scrubs“, die sein Leben nachhaltig veränderte. Und auch er hatte bereits im College eben diese eine Idee zu einem Spielfilm, samt eines Erstentwurfs eines Drehbuchs, eine Liste von gewünschten Darstellern und eine genaue Vorstellung für einen Soundtrack. „Garden State“ ist kein perfekter Film. Aber er ist verflucht nahe dran. Er erzählt in wunderbaren Bildern die kleine, aber feine Geschichte von Andrew Largeman (Zach Braff), der nach neun Jahren wieder in seine Heimatstadt in New Jersey zurückkehrt, weil seine Mutter gestorben ist. Andrew ist Mitte Zwanzig, hat eine erfolgreiche Filmstar-Karriere in Los Angeles und betäubt seine Gefühle seit Jahrzehnten mit einem bunten Portfolio aus Beruhigungsmitteln. Die Rückkehr in seine Geburtsstadt zwingt ihn dazu, sich mit seiner Vergangenheit auseinanderzusetzen. Er trifft alte Schulfreunde wieder (u.a. Peter Sarsgaard als Mark), muss sich alten Konflikten mit seinem Vater (eiskalt: Ian Holm) stellen und lernt schließlich Samantha (Natalie Portman) kennen. Samantha ist der Katalysator für Andrews „Re-Integration“ in das Leben. Sie ist ein unbefangenes, lebensbejahendes Energiebündel und eigentlich das genaue Gegenteil des abgestumpften Andrew. Dennoch ist sie die Portion Frische, die Andrew braucht, um Schicht für Schicht seine Hollywood-bewährte Hülle abzustossen und so langsam wieder zu lernen, sich seinen Gefühlen zu stellen, anstatt sie mit Medikamenten zu unterdrücken.

„Garden State“ ist kein perfekter Film. Aber er ist verflucht nahe dran. Er erzählt in wunderbaren Bildern die kleine, aber feine Geschichte von Andrew Largeman (Zach Braff), der nach neun Jahren wieder in seine Heimatstadt in New Jersey zurückkehrt, weil seine Mutter gestorben ist. Andrew ist Mitte Zwanzig, hat eine erfolgreiche Filmstar-Karriere in Los Angeles und betäubt seine Gefühle seit Jahrzehnten mit einem bunten Portfolio aus Beruhigungsmitteln. Die Rückkehr in seine Geburtsstadt zwingt ihn dazu, sich mit seiner Vergangenheit auseinanderzusetzen. Er trifft alte Schulfreunde wieder (u.a. Peter Sarsgaard als Mark), muss sich alten Konflikten mit seinem Vater (eiskalt: Ian Holm) stellen und lernt schließlich Samantha (Natalie Portman) kennen. Samantha ist der Katalysator für Andrews „Re-Integration“ in das Leben. Sie ist ein unbefangenes, lebensbejahendes Energiebündel und eigentlich das genaue Gegenteil des abgestumpften Andrew. Dennoch ist sie die Portion Frische, die Andrew braucht, um Schicht für Schicht seine Hollywood-bewährte Hülle abzustossen und so langsam wieder zu lernen, sich seinen Gefühlen zu stellen, anstatt sie mit Medikamenten zu unterdrücken. Doch auch ohne diese „Genrationen-Kult-Theorien“ ist „Garden State“ einfach nur ein wundervoll erzählter Film. Der Film versucht nicht übermässig lustig zu sein, aber die wenigen kleinen Gags sitzen perfekt. Der Film ist amüsant und doch ergreifend. Er scheint wie eine Wunderkiste voller kleiner Überraschungen — überall entdeckt man kleine „Goodies“, die beweisen, dass hier jemand mit viel Sorgfalt und Leidenschaft sowie einem guten Auge für kleinste Details einen „Herzblut-Film“ gedreht hat. Exzellente Darsteller werden ergänzt durch fantastische Cinematographie (wunderbare Wide Shots, Crane Shots, Experimente mit Slow und Fast Motion) und ein bis ins kleinste Detail ausgefeiltes Setdesign (man beachte nur die Entwicklung der Farbauswahl über den Verlauf des Films). Dazu ein perfekt ausgewählter Soundtrack: Coldplay, The Shines, Simon & Garfunkel, Frou Frou („Let Go / Beauty in a Breakdown“) und zu meiner großen Überraschung: Zero 7, deren Album „Simple Things“ ich zufälligerweise bereits wenige Tage bevor ich den Film sah in mein Herz geschlossen hatte.

Doch auch ohne diese „Genrationen-Kult-Theorien“ ist „Garden State“ einfach nur ein wundervoll erzählter Film. Der Film versucht nicht übermässig lustig zu sein, aber die wenigen kleinen Gags sitzen perfekt. Der Film ist amüsant und doch ergreifend. Er scheint wie eine Wunderkiste voller kleiner Überraschungen — überall entdeckt man kleine „Goodies“, die beweisen, dass hier jemand mit viel Sorgfalt und Leidenschaft sowie einem guten Auge für kleinste Details einen „Herzblut-Film“ gedreht hat. Exzellente Darsteller werden ergänzt durch fantastische Cinematographie (wunderbare Wide Shots, Crane Shots, Experimente mit Slow und Fast Motion) und ein bis ins kleinste Detail ausgefeiltes Setdesign (man beachte nur die Entwicklung der Farbauswahl über den Verlauf des Films). Dazu ein perfekt ausgewählter Soundtrack: Coldplay, The Shines, Simon & Garfunkel, Frou Frou („Let Go / Beauty in a Breakdown“) und zu meiner großen Überraschung: Zero 7, deren Album „Simple Things“ ich zufälligerweise bereits wenige Tage bevor ich den Film sah in mein Herz geschlossen hatte. Natalie Portman verdient einen eigenen Absatz in dieser Review: Sie zeigt eine atemberaubende Performance. Sie füllt den Charakter der Samantha vollständig aus, obwohl wir eigentlich nur recht wenig über sie im Verlauf des Filmes lernen, da nunmal Zach Braffs Charakter im Mittelpunkt steht. Es scheint fast eine erwachsene Version ihres Charakters aus „Beautiful Girls“ zu sein und es ist ein Genuss, sie nach den verlorenen Jahren in „Star Wars“ endlich wieder in einer Rolle zu sehen, in der sie ihre schauspielerischen Fähigkeiten demonstrieren kann. Ich denke, dass ihre Performance in „Garden State“ auch zu ihrem Golden Globe Gewinn für „Closer“ beigetragen hat. Sie ist zweifelsohne eine der beachtenswertesten Schauspielerinnen ihrer Generation. Der einzige Wehmuttropfen ist im gewissen Sinne auch ein Kompliment: Sie sieht zu jung aus. Die 23jährige könnte problemlos noch eine junge Teenagerin spielen — wenn man sie biertrinkend an der Seite von Zach Braff sieht, runzelt man unwillkürlich schon etwas die Stirn.

Natalie Portman verdient einen eigenen Absatz in dieser Review: Sie zeigt eine atemberaubende Performance. Sie füllt den Charakter der Samantha vollständig aus, obwohl wir eigentlich nur recht wenig über sie im Verlauf des Filmes lernen, da nunmal Zach Braffs Charakter im Mittelpunkt steht. Es scheint fast eine erwachsene Version ihres Charakters aus „Beautiful Girls“ zu sein und es ist ein Genuss, sie nach den verlorenen Jahren in „Star Wars“ endlich wieder in einer Rolle zu sehen, in der sie ihre schauspielerischen Fähigkeiten demonstrieren kann. Ich denke, dass ihre Performance in „Garden State“ auch zu ihrem Golden Globe Gewinn für „Closer“ beigetragen hat. Sie ist zweifelsohne eine der beachtenswertesten Schauspielerinnen ihrer Generation. Der einzige Wehmuttropfen ist im gewissen Sinne auch ein Kompliment: Sie sieht zu jung aus. Die 23jährige könnte problemlos noch eine junge Teenagerin spielen — wenn man sie biertrinkend an der Seite von Zach Braff sieht, runzelt man unwillkürlich schon etwas die Stirn. Das Konzept der Show ist eigentlich ziemlich simpel: Armer vorbestrafter Junge (Ben McKenzie als Ryan Atwood) aus vernachlässigten Verhältnissen findet Unterkunft bei hipper, reicher, glücklicher Familie und verliebt sich in reiche, zickige, bald sehr unglückliche Nachbarstochter (die unterernährte Mischa Barton als Marissa Cooper). Dort freundet er sich mit seinem neuen Bruder und schüchternen Geek Seth Cohen (Adam Brody) an und gibt ihm Mut, um sich an seiner High-School gegen all die „coolen“ Kids durchzusetzen. Dann eckt Ryan bei der ganzen Cheerleader-Football-Clique an und riskiert mehrmals seinen Rauswurf aus der Schicki-Micki-Welt von Orange County. Natürlich sind alle Menschen extrem schön, es scheint immer die Sonne in Kalifornien und die Erwachsenen haben Leichen im Keller, von denen deutsche Boulevard-Magazine ein ganzes Jahrzehnt leben könnten — und über allem schwebt das Bild des schönen, reichen Kaliforniens. Gerade in der Winterzeit läuft einem verfrorenen Mitteleuropäer da natürlich das Wasser im Mund zusammen.

Das Konzept der Show ist eigentlich ziemlich simpel: Armer vorbestrafter Junge (Ben McKenzie als Ryan Atwood) aus vernachlässigten Verhältnissen findet Unterkunft bei hipper, reicher, glücklicher Familie und verliebt sich in reiche, zickige, bald sehr unglückliche Nachbarstochter (die unterernährte Mischa Barton als Marissa Cooper). Dort freundet er sich mit seinem neuen Bruder und schüchternen Geek Seth Cohen (Adam Brody) an und gibt ihm Mut, um sich an seiner High-School gegen all die „coolen“ Kids durchzusetzen. Dann eckt Ryan bei der ganzen Cheerleader-Football-Clique an und riskiert mehrmals seinen Rauswurf aus der Schicki-Micki-Welt von Orange County. Natürlich sind alle Menschen extrem schön, es scheint immer die Sonne in Kalifornien und die Erwachsenen haben Leichen im Keller, von denen deutsche Boulevard-Magazine ein ganzes Jahrzehnt leben könnten — und über allem schwebt das Bild des schönen, reichen Kaliforniens. Gerade in der Winterzeit läuft einem verfrorenen Mitteleuropäer da natürlich das Wasser im Mund zusammen. Die Serie

Die Serie Im Grunde ist „Greg the Bunny“ die Muppet Show ein paar Ecken weitergedacht. Im Mittelpunkt des 21-Minuten Formats steht die „Show in der Show“: Das Team einer imaginären Kindersendung namens „Sweetknuckle Junction“. Gil Bender (Eugene Levy, „American Pie“) ist der Produzent und Regisseur von „Sweetknuckle Junction“ und muss sich mit dem störrischen Cast (Puppen und Menschen) herumschlagen, dazu bekommt er Druck von oben durch die Network Vertreterin Alison Kaiser (Sarah Silverman, „School of Rock“). Als dann auch noch sein wichtigster Hauptdarsteller, der Hase Rochester wegen eines Alkohol- und Drogenproblems ausfällt, muss Gil für Ersatz sorgen. Da kommt ihm der Mitbewohner seines Sohns Jimmy (Seth Green, „Buffy“) gerade recht: das Karnickel Greg. Greg ist begeistert von der Chance, in „Sweetknuckle Junction“ mitzuwirken neben Berühmtheiten wie Warren „the Ape“ Demontague, Count Blah oder Dottie Sunshine. Was folgt sind 13 Episoden voller schräger Mensch-Puppen Interaktion, immer mal wieder untermalt mit leichten gesellschaftskritischen Tönen (so gibt es auch in der Puppen-Mensch-Welt Rassenprobleme („Sock Like Me“)) und vorsichtigen Anspielungen in Richtung des Muttersenders FOX, der die Show und ihre Macher zunehmend unter Druck setzte.

Im Grunde ist „Greg the Bunny“ die Muppet Show ein paar Ecken weitergedacht. Im Mittelpunkt des 21-Minuten Formats steht die „Show in der Show“: Das Team einer imaginären Kindersendung namens „Sweetknuckle Junction“. Gil Bender (Eugene Levy, „American Pie“) ist der Produzent und Regisseur von „Sweetknuckle Junction“ und muss sich mit dem störrischen Cast (Puppen und Menschen) herumschlagen, dazu bekommt er Druck von oben durch die Network Vertreterin Alison Kaiser (Sarah Silverman, „School of Rock“). Als dann auch noch sein wichtigster Hauptdarsteller, der Hase Rochester wegen eines Alkohol- und Drogenproblems ausfällt, muss Gil für Ersatz sorgen. Da kommt ihm der Mitbewohner seines Sohns Jimmy (Seth Green, „Buffy“) gerade recht: das Karnickel Greg. Greg ist begeistert von der Chance, in „Sweetknuckle Junction“ mitzuwirken neben Berühmtheiten wie Warren „the Ape“ Demontague, Count Blah oder Dottie Sunshine. Was folgt sind 13 Episoden voller schräger Mensch-Puppen Interaktion, immer mal wieder untermalt mit leichten gesellschaftskritischen Tönen (so gibt es auch in der Puppen-Mensch-Welt Rassenprobleme („Sock Like Me“)) und vorsichtigen Anspielungen in Richtung des Muttersenders FOX, der die Show und ihre Macher zunehmend unter Druck setzte. Die DVDs

Die DVDs Eigentlich wollte ich in Deutschland ja keine DVDs mehr am Erstverkaufstag kaufen (okay, vielleicht ausser der „Herr der Ringe“ SEE …) – aber als ich „Eternal Sunshine of the Spotless Mind“ (deutscher Titel: „Vergiss mein nicht“) im lokalen Bin-doch-nicht-blöd-Markt für 16,99 entdeckte, konnte ich doch nicht mehr widerstehen. Natürlich wanderte die DVD dann auch prompt gestern in den Player und der Film kletterte gleich wieder einige Plätze nach vorne auf meiner privaten „Beste Filme des Jahres“ Liste 😉

Eigentlich wollte ich in Deutschland ja keine DVDs mehr am Erstverkaufstag kaufen (okay, vielleicht ausser der „Herr der Ringe“ SEE …) – aber als ich „Eternal Sunshine of the Spotless Mind“ (deutscher Titel: „Vergiss mein nicht“) im lokalen Bin-doch-nicht-blöd-Markt für 16,99 entdeckte, konnte ich doch nicht mehr widerstehen. Natürlich wanderte die DVD dann auch prompt gestern in den Player und der Film kletterte gleich wieder einige Plätze nach vorne auf meiner privaten „Beste Filme des Jahres“ Liste 😉 Charlie Kaufman hat nach „Being John Malkovich“ und „Adaption“ wieder ein exzellentes Drehbuch geschrieben. Und die IMDb Nutzer sehen das offenbar ähnlich:

Charlie Kaufman hat nach „Being John Malkovich“ und „Adaption“ wieder ein exzellentes Drehbuch geschrieben. Und die IMDb Nutzer sehen das offenbar ähnlich:  Casey McCall (Peter Krause, „Six Feet Under“) und Dan Rydell (Josh Charles, „Dead Poets Society“) sind die Sprecher („Anchors“) der Spät-Abend Sportnachrichtensendung „Sports Night“ auf dem fiktiven TV-Network CSC. Doch wie in jeder aufwändigen TV-Sendung sind die „Frontmänner“ Casey und Dan nur ein Teil eines großen Produktionsstabs, der jeden Tag aus den aktuellen Sportereignissen die wichtigsten Meldungen herausfiltert, recherchiert und in einer einstündigen Show aufbereitet.

Casey McCall (Peter Krause, „Six Feet Under“) und Dan Rydell (Josh Charles, „Dead Poets Society“) sind die Sprecher („Anchors“) der Spät-Abend Sportnachrichtensendung „Sports Night“ auf dem fiktiven TV-Network CSC. Doch wie in jeder aufwändigen TV-Sendung sind die „Frontmänner“ Casey und Dan nur ein Teil eines großen Produktionsstabs, der jeden Tag aus den aktuellen Sportereignissen die wichtigsten Meldungen herausfiltert, recherchiert und in einer einstündigen Show aufbereitet. Interressant wird „Sports Night“ auch durch die sorgfältig entwickelten Charaktere, sie haben alle Ecken und Kanten, sie sind glaubwürdig und realitätsnah. Besonders die Beziehung zwischen Natalie und Jeremy hilft der Show immer wieder auf die Sprünge, wenn sie mal droht, eintönig zu werden.

Interressant wird „Sports Night“ auch durch die sorgfältig entwickelten Charaktere, sie haben alle Ecken und Kanten, sie sind glaubwürdig und realitätsnah. Besonders die Beziehung zwischen Natalie und Jeremy hilft der Show immer wieder auf die Sprünge, wenn sie mal droht, eintönig zu werden. Die Serie ist ein gefundenes Fressen für eingefleischte Serienjunkies: Es gibt reihenweise Gaststars, die frisches Futter für die nächste Runde von „Six Degrees of Kevin Bacon“ liefern. Da wäre neben den Hauptdarstellern beispielsweise die Jodie-Foster-Doppelgängerin und Eye-Candy Teri Polo („I’m With Her“), Ted McGinley („Married With… Children“) , William H. Macy (übrigens auch Ehemann von Hauptdarstellerin Felicity Huffman), Yeardley Smith („Herman’s Head“), Lisa Edelstein („Relativity“, „House“) , Janel Moloney („West Wing“) und meine geliebte Allzweckwaffe Paula Marshall („Snoops“).

Die Serie ist ein gefundenes Fressen für eingefleischte Serienjunkies: Es gibt reihenweise Gaststars, die frisches Futter für die nächste Runde von „Six Degrees of Kevin Bacon“ liefern. Da wäre neben den Hauptdarstellern beispielsweise die Jodie-Foster-Doppelgängerin und Eye-Candy Teri Polo („I’m With Her“), Ted McGinley („Married With… Children“) , William H. Macy (übrigens auch Ehemann von Hauptdarstellerin Felicity Huffman), Yeardley Smith („Herman’s Head“), Lisa Edelstein („Relativity“, „House“) , Janel Moloney („West Wing“) und meine geliebte Allzweckwaffe Paula Marshall („Snoops“).