The Shape of Things (2003)

Sonntag, 13. August, 2006„The Shape of Things“ stand schon länger auf meiner „To-Buy“-Liste. Irgendwann hatte ich mir mal eine Notiz zu diesem Film gemacht, aber warum und wie ich gerade darauf kam, weiss ich schon längst nicht mehr. Der Film basierte auf einem Theaterstück, das Anfang des Jahrzehnts in London lief — soviel wusste ich noch. Nun gut, durch Zufall fiel mir kürzlich ein günstiger Preis für die britische R2-DVD bei Amazon (Marketplace) auf, und das Ding wurde bestellt. Mit einer 6,9 als IMDb-Wertung und Rachel Weisz („The Constant Gardener“) in einer der Hauptrollen kann man für ein paar Pfund wohl auch nicht viel falsch machen.

Und es war wirklich ein guter Kauf. Ein auf den ersten Blick zwar etwas trockener aber gegen Ende sehr faszinierender Film.

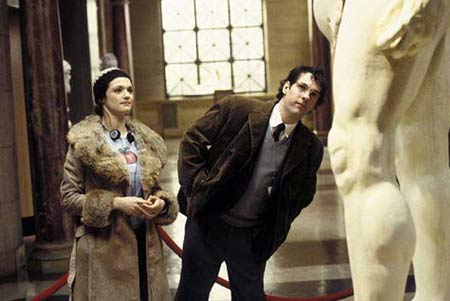

Adam (Paul Rudd, „Friends“) ist ein Geek erster Güte. Unsportlich, unattraktiv, etwas dicklich, mit Brille und fettigen Haaren ist er alles andere als ein Frauenmagnet. Er arbeitet neben seinem College-Studium als Aushilfe in einem Kunstmuseum in Kalifornien. Eines Tages begegnet er der sexy, forschen und auch mysteriösen Evelyn (Rachel Weisz), die entgegen aller Wahrscheinlichkeit Interesse an ihm zeigt. Die beiden verabreden sich zu einem Date, kommen sich näher und so beginnt eine mehrmonatige Beziehung. Ins Spiel kommt dann auch noch Adams bester Freund Phil (Fred Weller, „When Will I Be Loved“) sowie dessen Verlobte Jenny (Gretchen Mol), die auch recht irritiert darüber sind, dass solch eine attraktive Frau wie Evelyn Gefallen an Adam finden könnte. Um so erstaunter sind sie, als Adam langsam beginnt, eine Wandlung vom hässlichen und schüchternen Entlein zum attraktiven und selbstbewussten Mann durchzumachen.

„The Shape of Things“ ist ein schwer verdaulicher Film. Die ersten 60 Minuten lassen den Zuschauer etwas im Unklaren, wo der Film hin will, was er aussagen will. Zwischendurch mag man schon fürchten, dass es sich um eine billige misslunge Twen-Klamotte à la „She’s All That“ handelt. Aber da ist doch die ganze Zeit irgendwas im Hintergrund, irgendwas stimmt da nicht. Mehr sei an dieser Stelle nicht verraten, nur soviel: Spätestens in den letzten zwanzig Minuten hat der Film die volle Aufmerksamkeit des Zuschauers, selbst wenn man zuvor schon ahnte, wo der Hase läuft. Das ist definitiv keine seichte Romanze, sondern ein toughes Drama um Kunst, Moral und Kaltblütigkeit, das einen auch nach dem Abspann noch einige Zeit beschäftigt.

Einige wichtige Anmerkungen darf man bei einer Empfehlung des Films aber nicht unterlassen: Dies ist eine Theaterproduktion. Zwar auf Zelluloid gebannt und nicht auf einer Theaterbühne inszeniert, aber es bleibt kein Zweifel daran, dass Film eigentlich nur eine „Zweitverwertung“ für dieses Script ist. Regisseur Neil LaBute betont in der DVD-Einführung mit gutem Grund, dass er dem Original möglichst treu bleiben wollte. Es ist keine Produktion mit dutzenden Locations, vielen Umschnitten, aufwändigen Kamerafahrten, hipper Background-Musik und vielen Nebendarstellern. Nein, das ist im Grunde nur eine leicht aufgepeppte Theaterproduktion. 10 Szenen, 10 Locations, 4 Darsteller, viel Dialog. Schauspieler, die mit Schauspielern spielen und nicht mit Stichwortgebern neben der Kamera. Keine Nebendarsteller. Lange Einstellungen, kaum Umschnitte. Darauf sollte man vorbereitet sein, sonst stellt man die falschen Ansprüche und wähnt sich buchstäblich schnell im falschen Film. Aber sobald man sich darauf einlässt (und auch nicht nach ein paar Minuten enttäuscht die DVD aus dem Player reisst), wird man mit einem brillianten Schauspielstück belohnt, in dem die Dialoge und Inhalte zählen, nicht die Kameraarbeit (welche aber auch recht interessant — weil unorthodox — ist).

Allerdings hat die Umsetzung dieser Theaterproduktion auf die große Leinwand auch mit diversen Schwierigkeiten zu kämpfen. Das beginnt schon damit, dass Film eben doch nicht unbedingt das ideale Medium für solch eine orginalgetreue Adaption ist. Zudem ist der absichtlich sehr einfach gehaltene Kamerastil gewöhnungsbedürftig. Die Darsteller laufen mehrmals aus dem Frame oder sind nur halb drin. Dialogszenen erstrecken sich über viele Minuten. Musik hört man nur für wenige Sekunden während den wenigen Szenenwechseln – und wirkt genau da irgendwie zu aufdringlich. Jedoch vor allem Gretchen Mol schafft den Sprung in das andere Medium nicht so recht, sie spielt noch zu aufdringlich, für einen großen Theatersaal und nicht für eine kleine Kamera, die auch kleinste Nuancen aufzeichnen kann. Insbesondere in den Flirt-Szenen mit Adam fällt das besonders auf.

Doch das Gesamtwerk ist dennoch überzeugend. Man spürt, dass die Schauspieler dieses Stück schon mehrere dutzend Male aufgeführt haben und somit mit den Charakteren intensiv vertraut sind. Es kommt selten vor, dass eine Theaterproduktion den Sprung auf die Leinwand schafft und dies auch noch mit denselben Schauspielern und Regisseur/Drehbuchautor verwirklicht wird. Aber auch nur so ist es möglich, einen 90-minütigen Spielfilm in gerade mal 18 Tagen abzudrehen und das auch noch mit solch langen Dialogszenen, bei denen die Darsteller einige Seiten Script auswendig lernen müssen.

Zur britischen R2-DVD kann man nichts negatives sagen. Der Commentary Track ist sehr interessant und aufschlussreich. Regisseur Neil LaBute und Darsteller Paul Rudd palavern durchweg die vollen 90 Minuten mit unterhaltsamen und informativen Anekdoten. Im Grunde muss man den Film auch zweimal sehen (einmal mit Kommentar), um all die Kleinigkeiten zu entdecken, die trotz des hektischen Drehplans realisiert werden konnten. Dazu kommen noch ein paar Minuten Behind-The-Scenes-Materialien und ein amüsantes Mini-Filmchen, das eigentlich als Trailer gedacht war. Die US-amerikanische R1-Edition hat noch DTS-Sound, aber dies spielt bei dieser extrem dialoglastigen Produktion meines Erachtens keine Rolle.

Zur britischen R2-DVD kann man nichts negatives sagen. Der Commentary Track ist sehr interessant und aufschlussreich. Regisseur Neil LaBute und Darsteller Paul Rudd palavern durchweg die vollen 90 Minuten mit unterhaltsamen und informativen Anekdoten. Im Grunde muss man den Film auch zweimal sehen (einmal mit Kommentar), um all die Kleinigkeiten zu entdecken, die trotz des hektischen Drehplans realisiert werden konnten. Dazu kommen noch ein paar Minuten Behind-The-Scenes-Materialien und ein amüsantes Mini-Filmchen, das eigentlich als Trailer gedacht war. Die US-amerikanische R1-Edition hat noch DTS-Sound, aber dies spielt bei dieser extrem dialoglastigen Produktion meines Erachtens keine Rolle.

Fazit: Empfehlenswert für Freunde des gesprochenen Worts. Vielleicht hat man „The Shape of Things“ ja schon mal bei einer Aufführung einer lokalen Theater-Truppe gesehen. Der Film ist allerdings etwas sperrig und erschliesst sich in manchen Details auch nur mithilfe des Commentary Tracks. Hier kann es sich auch lohnen, wenn man als Schüler vom Deutsch- (oder Englisch-) Leistungskurs nicht komplett angeödet war.

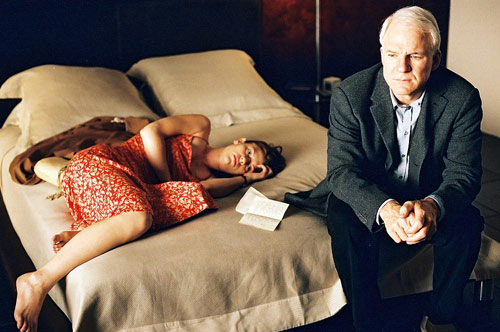

„Shopgirl“ ist eine kleine Geschichte, eine bezaubernde romantische-sentimentale, zeitweise amüsante Erzählung über drei Menschen, deren Lebenspfade sich für eine kurze Zeit überschneiden. Es ist die Geschichte von Mirabelle Buttersfield (Claire Danes), einer depressiven, einsamen jungen Frau vom Lande, die in der großen Stadt Los Angeles nach ihrem Glück und Erfüllung sucht. Es ist die Geschichte des gut 30 Jahre älteren Geschäftsmannes Ray Porter (Steve Martin), der eigentlich nur eine sexuelle Ablenkung sucht. Und es ist die Geschichte von Jeremy (Jason Schwartzman), dem chronisch abgebrannten und chaotischen Lebenskünstler, der im Leben nicht vorwärts kommt. Und als diese beiden Männer auf Mirabelle stossen, ändert sich ihr aller Leben. Der zentrale Satz in der Buchvorlage, der wohl die Entwicklung aller drei Charaktere im Laufe des Films am besten zusammenfasst, ist ein Zitat von Mirabelle: „It’s pain that changes our lives“. Damit deutet sich schon an, dass „Shopgirl“ keine platte Komödie aber auch keine lockere Hugh Grant Feel-Good Chick-Flick Romanze ist.

„Shopgirl“ ist eine kleine Geschichte, eine bezaubernde romantische-sentimentale, zeitweise amüsante Erzählung über drei Menschen, deren Lebenspfade sich für eine kurze Zeit überschneiden. Es ist die Geschichte von Mirabelle Buttersfield (Claire Danes), einer depressiven, einsamen jungen Frau vom Lande, die in der großen Stadt Los Angeles nach ihrem Glück und Erfüllung sucht. Es ist die Geschichte des gut 30 Jahre älteren Geschäftsmannes Ray Porter (Steve Martin), der eigentlich nur eine sexuelle Ablenkung sucht. Und es ist die Geschichte von Jeremy (Jason Schwartzman), dem chronisch abgebrannten und chaotischen Lebenskünstler, der im Leben nicht vorwärts kommt. Und als diese beiden Männer auf Mirabelle stossen, ändert sich ihr aller Leben. Der zentrale Satz in der Buchvorlage, der wohl die Entwicklung aller drei Charaktere im Laufe des Films am besten zusammenfasst, ist ein Zitat von Mirabelle: „It’s pain that changes our lives“. Damit deutet sich schon an, dass „Shopgirl“ keine platte Komödie aber auch keine lockere Hugh Grant Feel-Good Chick-Flick Romanze ist. Doch ein ähnlicher Altersunterschied hat auch zwischen der blutjungen Scarlett Johansson und Bill Murray in „Lost in Translation“ funktioniert — vor allem wegen der exzellenten Schauspielerleistungen der Hauptdarsteller. So ist es auch in „Shopgirl“, der auch darüber hinaus eine gewisse stilistische und thematische Ähnlichkeit zu „Lost in Translation“ hat.

Doch ein ähnlicher Altersunterschied hat auch zwischen der blutjungen Scarlett Johansson und Bill Murray in „Lost in Translation“ funktioniert — vor allem wegen der exzellenten Schauspielerleistungen der Hauptdarsteller. So ist es auch in „Shopgirl“, der auch darüber hinaus eine gewisse stilistische und thematische Ähnlichkeit zu „Lost in Translation“ hat.

Große kleine Filme. Nach Reviews zu Filmen wie „

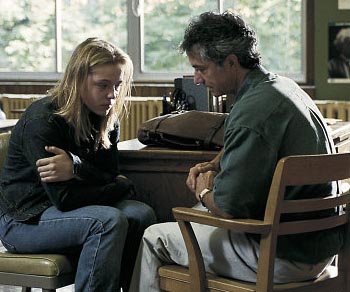

Große kleine Filme. Nach Reviews zu Filmen wie „ Auch nach elf Jahren setze ich bei „Teenage-Angst“ Filmen und Serien immer noch „My So-Called Life“ und deren Hauptdarstellerin Claire Danes als Maßstab aller Dinge an. Mit „Speak“ und Hauptdarstellerin Kristen Stewart habe ich nun eine Produktion gefunden, die an diesen Qualitätsmaßstab so nahe herankommt wie kaum ein Film oder Serie zuvor. Das beginnt schon bei der Hauptdarstellerin, die wie seinerzeit Claire Danes bei den Dreharbeiten gerade mal 13 Jahre alt war. Aber auch Productionvalue und die Qualität des Drehbuchs lassen einige Parallelen zu „My So-Called Life“ erkennen. Regisseurin Jessica Sharzer hat in Interviews auch Winnie Holzmans Arbeit an „My So-Called Life“ als Teil ihrer Inspiration für die Umsetzung der Buchvorlage in Film herausgestellt.

Auch nach elf Jahren setze ich bei „Teenage-Angst“ Filmen und Serien immer noch „My So-Called Life“ und deren Hauptdarstellerin Claire Danes als Maßstab aller Dinge an. Mit „Speak“ und Hauptdarstellerin Kristen Stewart habe ich nun eine Produktion gefunden, die an diesen Qualitätsmaßstab so nahe herankommt wie kaum ein Film oder Serie zuvor. Das beginnt schon bei der Hauptdarstellerin, die wie seinerzeit Claire Danes bei den Dreharbeiten gerade mal 13 Jahre alt war. Aber auch Productionvalue und die Qualität des Drehbuchs lassen einige Parallelen zu „My So-Called Life“ erkennen. Regisseurin Jessica Sharzer hat in Interviews auch Winnie Holzmans Arbeit an „My So-Called Life“ als Teil ihrer Inspiration für die Umsetzung der Buchvorlage in Film herausgestellt. Über die Buchvorlage kann man in ein paar Punkten trefflich streiten, ich habe die gleichnamige Erzählung von Laurie Halse Anderson zwar nicht gelesen, aber sie zählt wohl mittlerweile zur Standardlektüre an zahlreichen US-Highschools. Es dürfte also einige Jahrgänge von US-Schülern geben, die Referate und Hausarbeiten zu dem Film machen müssen — und ich könnte mir vorstellen, dass dieses Buch die jugendlichen Leser eher anspricht als bspw. „Effi Briest“ von Fontane. Vielleicht um dieser jungen Zielgruppe entgegenzukommen ging Anderson aber ein paar Kompromisse ein, die sich auch im Film widerspiegeln. Einige Charaktere im Film (insbesondere die Lehrer) sind mir leicht überzeichnet und unrealistisch. Hie und da werden dadurch Situationen provoziert, die dem Realismus des Films etwas entgegenwirken. Aber vielleicht sieht die Hauptcharakterin Melinda diese Personen ja auch so überzeichnet — und schliesslich erleben wir die Geschichte ja aus ihrer Perspektive. Buch und Film sind mit Symbolismus und Metaphern gut gesättigt, aber wirken trotz der deutlichen „Message“ des Films kaum aufdringlich.

Über die Buchvorlage kann man in ein paar Punkten trefflich streiten, ich habe die gleichnamige Erzählung von Laurie Halse Anderson zwar nicht gelesen, aber sie zählt wohl mittlerweile zur Standardlektüre an zahlreichen US-Highschools. Es dürfte also einige Jahrgänge von US-Schülern geben, die Referate und Hausarbeiten zu dem Film machen müssen — und ich könnte mir vorstellen, dass dieses Buch die jugendlichen Leser eher anspricht als bspw. „Effi Briest“ von Fontane. Vielleicht um dieser jungen Zielgruppe entgegenzukommen ging Anderson aber ein paar Kompromisse ein, die sich auch im Film widerspiegeln. Einige Charaktere im Film (insbesondere die Lehrer) sind mir leicht überzeichnet und unrealistisch. Hie und da werden dadurch Situationen provoziert, die dem Realismus des Films etwas entgegenwirken. Aber vielleicht sieht die Hauptcharakterin Melinda diese Personen ja auch so überzeichnet — und schliesslich erleben wir die Geschichte ja aus ihrer Perspektive. Buch und Film sind mit Symbolismus und Metaphern gut gesättigt, aber wirken trotz der deutlichen „Message“ des Films kaum aufdringlich. Auch die Nebenrollen sind gut ausgesucht: Steve Zahn („Riding in Cars with Boys“) als engagierter Kunstlehrer, Hallee Hirsh („ER“) als beste Freundin, sowie Elizabeth Perkins („Weeds“) und D.B. Sweeney („Harsh Realm“) als überforderte Eltern bilden das solide Grundgerüst für die starke Kristen Stewart.

Auch die Nebenrollen sind gut ausgesucht: Steve Zahn („Riding in Cars with Boys“) als engagierter Kunstlehrer, Hallee Hirsh („ER“) als beste Freundin, sowie Elizabeth Perkins („Weeds“) und D.B. Sweeney („Harsh Realm“) als überforderte Eltern bilden das solide Grundgerüst für die starke Kristen Stewart.

Sie sind leider in der Regel nur schwer zu finden: Die Filme aus der Kategorie „klein, aber fein“. Filme, deren Produktionskosten bestenfalls ein paar Prozent von den großen Box Office-Blockbustern betragen und deren Popularität eher auf Mundpropaganda zurückgeht. Oftmals erzählen aber gerade diese (Independent-)Filme die interessanteren und bewegenderen Geschichten. Auch „Blue Car“ aus dem Jahre 2002 gehört wohl in diese Kategorie. Das Erstlingswerk der auch heute noch recht unbekannten Autorin und Regisseurin Karen Moncrieff ist die lebensnahe Geschichte um eine einsame junge Frau, die den falschen Leuten vertraut und von ihrer Umwelt ausgenutzt wird.

Sie sind leider in der Regel nur schwer zu finden: Die Filme aus der Kategorie „klein, aber fein“. Filme, deren Produktionskosten bestenfalls ein paar Prozent von den großen Box Office-Blockbustern betragen und deren Popularität eher auf Mundpropaganda zurückgeht. Oftmals erzählen aber gerade diese (Independent-)Filme die interessanteren und bewegenderen Geschichten. Auch „Blue Car“ aus dem Jahre 2002 gehört wohl in diese Kategorie. Das Erstlingswerk der auch heute noch recht unbekannten Autorin und Regisseurin Karen Moncrieff ist die lebensnahe Geschichte um eine einsame junge Frau, die den falschen Leuten vertraut und von ihrer Umwelt ausgenutzt wird.